はじめに

みなさんこんにちは。インプルの岩崎です。

Codexがデビューしてしばらく経ちましたが、ついに触る機会ができましたので、今回はセットアップから記事にしていきます。

Codexとは

Codex(コーデックス) は、OpenAI が開発した プログラミング向けAIモデル で、自然言語(英語など)をコードに変換できる言語モデルです。GPT(Generative Pre-trained Transformer)シリーズの一種であり、特に GPT-3をベースにプログラミングに特化して訓練されたモデル だそうです。

もともとはコード生成特化モデルとしてGPT-3から派生してできていたのですね。その後、GPT-4でコード能力を内包され、GPT-5で成熟したので、再度注目を浴びていると。それは知りませんでした!

Codexは自然言語の指示を理解し、Python・JavaScript・TypeScript・Go・Ruby・C++・Shell など 十数種類のプログラミング言語 でコードを生成することができるそうです。機能的にはDevinなどと似ていますね。Devinに関する記事もまとめていますので、よければご覧ください!

使ってみよう

それでは早速使ってみたいと思います。

Codexを利用できるプラン

Codexを利用するには、Puls以上の有料プランへの課金が必要です。

最低でも $20 = ¥3,000 くらいの課金が必要になります。4桁いくサブスクは個人的に悩みますが、普段からchatGPTを含めたくさん使っているのであれば、課金して損はないのかもしれません笑。

最近では、周りに課金している人が多くなってきました。生活の中に浸透していますね!

Codexを使用するための準備

まず、皆さんが普段開いているタットの画面の右側のバナーから、Codexを選択します。

すると、いきなりCodexの画面が開きます。Codexは、GitHubとの連携も求められます。連携しなくても使えるかどうかはわかりませんが、連携した方が一段と使いやすくなりますので、連携してしまいましょう。

GitHubとの接続ボタンを押すと、AIツールで連携するときよく見る画面が出てきますので、緑の承認するのボタンを押しましょう。

そこから、緑色で「GitHubが接続されました」と表示されれば接続成功です。

しかし、私の場合、それだけではリポジトリの中身を確認することができなかったので、そこからさらに接続をしました。「GitHubでリポジトリを構成する」をクリックします。

すると、さらに、AIを接続するときによく見る画面が!

これをすれば、リポジトリに対しての権限を与えることができます。いよいよ動作させることができそうですね!

ここまですると、チャットの画面からもリポジトリを選択できるようになりました。

CodexをGUIで使ってみよう

Codexは、CLI上で操作されているイメージが強いですが、先ほども説明した通り、GPT-4から内包されたコード生成AIとして存在しています。そのため、普段皆さんが使っているGPTの画面からも操作することができます。

CLI上での操作が苦手で、GUIで操作したい人にとっては、こちらの方がいいかもしれませんね。

それでは早速作業を依頼してみましょう。

+ボタンの横に、リポジトリ・ブランチを選択する欄がありますので、作業をして欲しいリポジトリ・ブランチをそれぞれ選択します。そして、チャット画面に作業内容を依頼しましょう。

すると、CLIの画面とともに、チャット画面が起動しました。

このCLIを使いながらタスクを遂行してくれるようです。どこかDevinと似ていますね・・・!

そしてしばらくすると、README.mdしかないよ、と回答してくれました。ちゃんと動作できていますね。

Codex CLI を使ってみよう

続いて、CLIでも使ってみましょう!

いろんな記事でもCLI上で使っているものを多く見かけますので、早くそれができるようになりたいですね。

まずは「ターミナルで試す」というボタンを押してみます。すると、手順の書かれた公式のサイトへ飛びました。

基本的にはこの流れに沿って進めていけばOKです。

まずはCodexをインストールしていきます。好みのパッケージマネージャーを使用してCodex CLIをインストールできます。

# npmでインストール

npm install -g @openai/codex

# Homebrewでインストール

brew install codexその後、Codexで開始します。

codexと、公式では手順が書かれていたものの、私の環境(macOS)では、 npm がグローバルにパッケージをインストールする際の権限不足(EACCES: permission denied) によって、エラーが発生しました。

GPTくんに質問をすると、Node.jsのバージョン管理ツール「nvm」を使うと、権限問題を完全に避けられます、と回答してくれたので、その通り実施してみます。ターミナルで以下の3つのコマンドを実行してみましょう。

# 1. nvmをインストール

brew install nvm

mkdir ~/.nvm

echo 'export NVM_DIR="$HOME/.nvm"' >> ~/.zshrc

echo '[ -s "/opt/homebrew/opt/nvm/nvm.sh" ] && \. "/opt/homebrew/opt/nvm/nvm.sh"' >> ~/.zshrc

source ~/.zshrc

# 2. Nodeをインストール

nvm install --lts

nvm use --lts

# 3. codexをインストール

npm install -g @openai/codex無事にインストールができると、ターミナル上でcodexのロゴが出現し、chatGPTでのサインインを求められます。Enterキーを押すと、chatGPTのログイン画面がブラウザで表示されますので、ログインしてみてください。

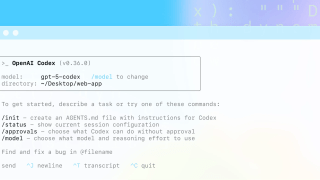

ログイン後、Enterキーでいくつか説明を飛ばしていくと、OpenAI Codex (v0.45.0) のバナーが出てくるので、それでログイン成功です。

╭───────────────────────────────────────────╮

│ >_ OpenAI Codex (v0.45.0) │

│ │

│ model: gpt-5-codex /model to change │

│ directory: ~ │

╰───────────────────────────────────────────╯ためしに挨拶をしてみると、しっかりと挨拶を返してくれました。問題なく起動できました。

IDEでCodexを使ってみよう

さて、最後はIDEで使ってみましょう。

私はcursorをメインで使っているので、今回はそのパターンでの説明にはなりますが、基本的には大きな変化はないと思います。お使いのIDEでCodexが使えるよう、セットアップしていきましょう。

まずは「自分のIDEで試す」から、cursorを選択します。みなさんのお使いのIDEを選択してください。

すると、プラグインの画面を開くかどうか聞かれるので、これは開くを選択してもらってOKです。

すると、拡張機能のインストール画面が表示されますので、インストールしましょう。

インストールが完了すれば、codexの呼び出しで起動するのですが。。。うまくいかない!

またまたchatGPTで調べてみると、

<strong>Codex を “古いグローバルパスに入れようとしている” が、権限周りで中途半端に失敗してる</strong>可能性が高いです。

なので一度、確実に動くルートにインストールし直すのが最短ルートです。と表示されました。なるほどよくわからない・・・!

言われるがまま、権限エラーを回避するべく、コマンドをいくつか入れていきます。

① npm のグローバルディレクトリを「自分のホーム」に変更

これで権限エラーを完全に回避できます。

mkdir ~/.npm-global

npm config set prefix '~/.npm-global'②PATHに追加

(zsh をお使いなので)

echo 'export PATH=$HOME/.npm-global/bin:$PATH' >> ~/.zshrc

source ~/.zshrc③Codexを再インストール

npm install -g @openai/codexって感じでインストールしていくと、下記の動作確認のコマンドで、codexのバージョンがちゃんと表示されました。

codex --versionその後、codexのコマンドを起動させると、先ほどもみた画面が出現しました!

試しに挨拶をしてみると、ちゃんと動作していますね。いい感じです!

さいごに

さて、ここまで3つのやり方でcodexに触ってみましたが、いかがだったでしょうか?

次回はいよいよ実践編ということで、codexを使った開発作業をはじめ、どんなことができるのかを、CLIでの使用ケースを中心とした活用事例をまとめてみようと思います。来週には公開予定ですので、よければそちらもご覧ください!

ご覧いただき、ありがとうございました。